Marino Moretti

Nasco nel 1885, a Cesenatico, provincia di Forlì, Romagna solatia dolce paese / cui regnarono Guidi e Malatesta, canta il Pascoli. Mia madre Filomena viene da Pesaro, fa la maestra, mio padre Ettore è marchigiano, si occupa di trasporti marittimi. Si chiamano Moretti entrambi, un caso del destino, m’impongono il nome di Marino perché babbo mi vorrebbe marinaio. Ma io prendo tutto da mia madre che ama i libri e l’arte, la poesia e i romanzi, è lei la mia prima maestra, la mia insegnante amata. Son balbuziente, per studiare certo non aiuta, non brillo a scuola, prima dai preti poi al ginnasio bolognese, son modesto studente liceale, amo il teatro e detesto il latino, finisco per andare a ottobre.

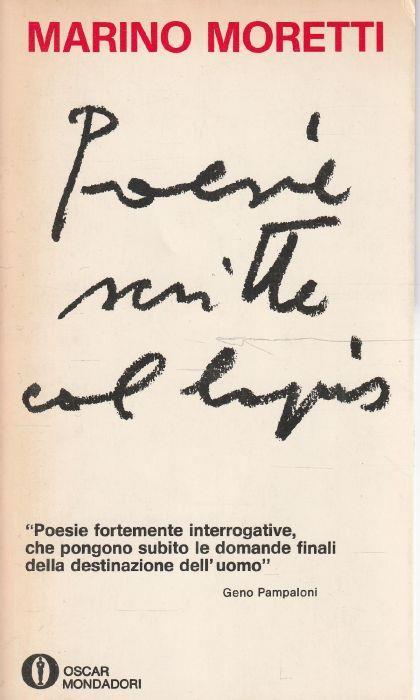

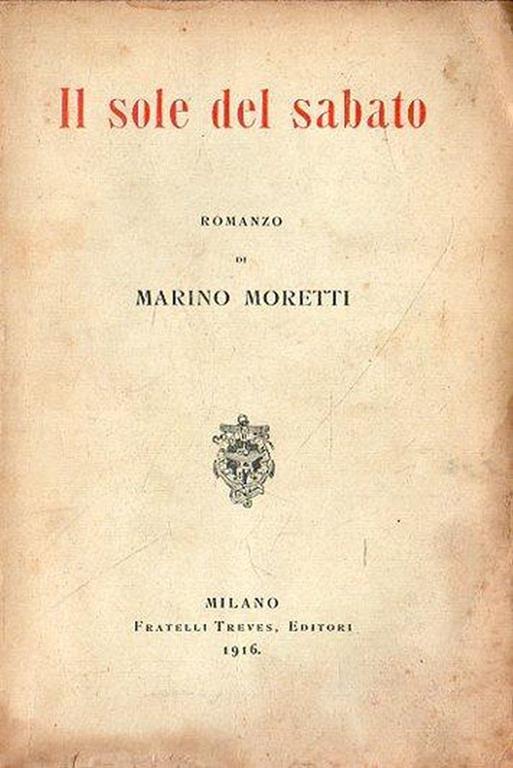

La vita letteraria inizia a sedici anni, a Firenze, in via Laura, dove tutto l’occorrente mi è vicino: scuola, teatro, camera ammobiliata; conosco il Leonardo di Papini e Prezzolini, Hermes di Borgese, La Lettura di Simoni, La Chiacchiera e Il Bruscolo di Vamba, il prestigioso Marzocco, La Domenica fiorentina di Yorik. Non mi mescolo a nessuno, questo è un mio tratto distintivo, fuorché agli amici come Aldo Palazzeschi – una vita insieme – con cui comincio a recitare nel Ventaglio di Goldoni, fino a quando ci rendiamo conto che non siamo attori ma poeti. Conosco il figlio di D’Annunzio, il mio amico Gabriellino, non è poeta come il padre ma ci prova. Scrivo cose ormai dimenticate, le stampo in proprio, titoli d’un passato che ho scordato – Il poema di un’armonia, La sorgente della pace, Fraternità -, quel che resta son le Poesie scritte col lapis, Le Poesie di tutti i giorni e Il giardino dei frutti. Prova a soffiare un poco / sul fiore di bugia: / saprai la verità, scrivo in un verso. Gioco con le bugie per dire il vero, per rivelar me stesso, le mie pene, che son le pene del mondo. Comincio a scrivere romanzi: Il sole del sabato esce a puntata sul Giornale d’Italia, viene tradotto in Francia nei Cahiers de la Quinzaine; collaboro a La Riviera ligure di Angiolo Silvio Novaro e del fratello Mario – due grandi amici – poi esce Guenda, il secondo romanzo. Siamo nel 1915, vado volontario nella Croce Rossa, ospedale di guerra, umano e orrendo tirocinio, dove conosco Federico Tozzi e vedo gente morire. Il momento della poesia pare finito, raccolgo le liriche con Treves, le migliori fino a quel momento, poi mi dedico alla prosa, alle novelle, che escono per Mondadori. Nel 1922 muore mia madre, non vede il successo dell’anno dopo con I puri di cuore; posso solo dedicarle libri affettuosi come Mia madre e Il romanzo della Mamma. Collaboro al Corriere della Sera, non smetterò più fino al 1953, pure se non mi piego alle esigenze della moda, dello spettacolo, non son scrittore che frequenta i salotti rutilanti dei borghesi. Il trono dei poveri fa infuriare fascisti e San Marino, devo esiliarmi in Olanda, ospite d’una famiglia amica, poi torno ma resto antifascista e Mussolini non vuole assegnarmi il premio letterario che porta il suo nome e che ricorre il 21 aprile, per darlo a un tale che si chiama Silvio Benco. Me lo darà più tardi, nel 1944, ma lo rifiuterò con sdegno, poco prima della sua disfatta. Intanto avevo scritto La vedova Fioravanti – il mio miglior romanzo, dicono tutti, tradotto in tante lingue -e un’autocritica come Scrivere non è necessario contenente gli umori e i segreti che può avere uno come me, uno scrittore qualunque. Finisce la nuova triste guerra, raccolgo le vecchie poesie scritte col lapis, ne faccio un libro nuovo, ben diverso, tolgo le cose vecchie che non vanno, lascio soltanto il meglio che resiste. Nel 1952 il premio dell’Accademia dei Lincei lo prendo – mica son fascisti -, arriva il Premio Napoli, un po’ dopo, infine Viareggio per le novelle che raccolgo insieme a Mondadori. Terza stagione della vita, che non immaginavo tanto lunga, ho quasi novant’anni quando pubblico Tre anni e un giorno, Le poverazze e Diario senza le date, poesia ironica e sferzante dove rivedo in parte il mio passato. Mi danno La penna d’oro in Campidoglio, fanno un convegno a casa mia, nella mia città, lo vedo in vita, sento parlar di me, poi non ho altro da chiedere al mio tempo. So solo che dei miei romanzi, di ogni pagina, dei versi … son più figlio che padre, appartengo del tutto alla mia opera. La mia poetica è in prima persona, gioca con la verità, si fa presenza, cambia di stagione in stagione, tra poesia e romanzi, infine di nuovo poesia, al calar del tempo.

Mi dicon crepuscolare ma son pascoliano, crepuscolare è soltanto un aggettivo, mica una scuola; se scuola ho avuto è stata la lettura di Mirycae e dei Canti di Castelvecchio, ho un solo padre per i miei versi in rima, si chiama Pascoli. Vecchio crepuscolare d’avanguardia, mi dicono alcuni. Cosa vuol dire? Non lo so davvero. So che la poesia più che un dire è un vivere, per questo mi travesto da clown, faccio un giro di giostra, infine sembro il pagliaccio che sono. Sì, lo so che non ho niente da dire, ma la mia poesia nasce sulla certezza di non aver niente da dire, che non m’importa se mi leggeranno, quello che conta è scrivere. I miei versi sono i miei balocchi, faccio poesia dal niente che c’è intorno, dalla cuccuma nana, da un orario ferroviario, dal ricordo d’un’infanzia, pura e innocente, metafora del sogno. Fuggo dalla realtà adulta, ritorno alla mia riva antica, remota, d’un bambino che correva per le strade di Cesenatico, in riva al mare, tra profumo di salmastro e rena fina, vento di scirocco, libecciate furenti che spazzavano le strade del mio tempo. Il mio passato è il mio avvenire alla rovescia, la mia nostalgia è programma di vita, mi autocommisero, è vero, ma son sincero quando ricordo lo sciocco, il tardo, l’infingardo, quegli / che china il capo a volte per tristezza / di fronte al riso dei ragazzi svegli. Presento me stesso come un perdente, pure se non lo sono, ma in fondo dal gioco della vita usciremo sconfitti, vada come vada finirà male, diceva mio padre. Sono un venditore di tristezza, più che cantare gemo, ma non mi sottometto a questa vita, proprio per niente, guardo al passato per scappare avanti, in un pulviscolo di emozioni cangianti, di fughe dalla realtà verso i sogni dell’infanzia – ci siano stati o no, poco cambia -, ritrovare un fanciullino smaliziato che ha perduto tutto il suo stupore e rincorre la vita. Il mio tempo si ferma nelle maglie intrise di nostalgia d’una grigia domenica d’infanzia, pervaso dal suo profumo, in una resa dei conti tra il me stesso che sono e il mio bisogno tuttavia furtivo / d’essere un altro, non so chi, ma un altro. Finisco per essere un altro per davvero, per cinquant’anni scrivo romanzi e prose – basta poesia! come Rimbaud -, ma non abbandono il gioco della verità, ché i miei personaggi son buoni e miti, certo, forse persino sottomessi, ma ribelli, in lotta con la vita. I miei romanzi fanno i conti col presente, con la disarmonia, con il disagio, son tragedie di vinti, di sconfitti, di rassegnati che cedono perduti. Son naturalista, chiaro, ma moderno, la mia Romagna non è tradizione, non è colore, non è mai sanguigna, rappresenta la nostalgia del non vissuto, il dolente paese del passato. Sono un narratore intimo, erede del poeta antico, parlo di lacrime e giustizia, convinto come sono che soffrire rechi dolcezza, resto protagonista del racconto, in primo piano, con le mie tristezze. Il mio amico Aldo legge quel che scrivo, mi consiglia, un poco cambio da I puri di cuore a La vedova Fioravanti, gli anni mica passano invano, le esperienze, il tempo, il ricordo di tutto il mio passato, la Romagna che cambia intrisa di colori e di rimpianti. Arrivo in là con gli anni per davvero, mi ritrovo con tutto il mio passato, rileggo le poesie di giovinezza, rivedo il me stesso fanciullino, scorro i romanzi scritti in tanti anni, penso che quel che resta è solo un gioco, di verità, di tempo ormai perduto, pervaso di tristezze e di finzioni. Rileggo tutto, riscrivo interi passi, vergati alla luce del presente, tra violente staffilate d’ironia nasce il mio alter ego Pazzo Pazzi, un antiletterario che può fare soltanto quello che sa fare, il vecchio gioco della letteratura. Non ho niente da dire ma per destino devo ancora dirlo, con ironia, con intransigenza, nella mia terza stagione di poeta, quando la verità mi porta a dire che non son come gli altri, io non ho pace. Sono più che mai quello di prima nelle mie vesti di quello di dopo, rivendico il segreto del passato, non voglio esser chiamato poeta minore della prima metà del Novecento. Ah no, questo poi no! Son come sono, figlio d’una cultura e d’un passato, ribelle in fondo, mai dalle mode soggiogato, dalla voglia d’apparire, dalla sfrontatezza dei saccenti. Sono un disobbediente, lo son sempre stato, pur se inventavo personaggi miti e accomodanti.

Mi piaccio quando irrido / m’apprezzo quando mordo, forse ho imparato da Aldo Palazzeschi il gusto intenso dell’impertinenza, la forza liberatoria del non conciliare. Scrivo sulla cenere, ormai, non sulla sabbia o sull’acqua, come in passato, mi mostro a ciglio asciutto, contesto quel che dicono di me non conoscendo. Mite non sono, neppur crepuscolare, tenero men che mai, forse solitario, pure sofferente, ma sono un vecchio cui non manca la carica vitale, un vecchio di passaggio, da invecchiare. Il mio addio all’arte e alla vita mi vede solo, disadattato e poco conciliante, come in fondo sono sempre stato. Scrivo ancora poesie come se fossero drammi allegri sulla vita, rifuggo il mistero della morte, respingo la parte morta della vita, non chiedo lauree mortis causa, se fanno un appello voglio dirmi assente. Chiuso come un nodo, alla mia età non so neppur pregare, resto tranquillo, spoglio, fuori dal seminato, non voglio lodi o rimpianti, non chiedo di partecipare. Lasciatemi a Cesenatico, da solo, il luogo della mia infanzia, il focolare, dove rivedo mia madre che mi abbraccia, mia sorella ch’era così bambina, fra i mandorli fioriti in cima al colle di Bertinoro, dove passò la mia gioia fanciulla in un’attesa di cielo e mare.

Gordiano Lupi

Commenti recenti