Uno scoop di 36 anni fa: la vera fatica fu “nasconderlo” fino al fatto compiuto – Stefano Tamburini

Questo è un racconto che gira intorno a uno scoop. Sì, vi parlerò anche dello scoop in sé ma la cosa più gustosa è quello che non si è letto all’epoca: quello che mi sono dovuto inventare per tenere segreto questo scoop e non rischiare di farmelo rovinare dal “fuoco amico”. Partiamo dal momento storico e dal contesto.

Siamo nel mese di ottobre del 1990. Sono un giovane cronista della redazione piombinese del quotidiano “Il Tirreno” e da tempo seguo con particolare attenzione le vicende del carcere di Porto Azzurro; tre anni prima sono stato uno degli inviati sull’isola per seguire quella che era stata definitiva la “rivolta” all’interno del penitenziario e invece altro non era che un tentativo fallito di evasione sfociato nella cattura di ostaggi. Insomma, per farla breve, qualche contatto di quelli buoni è da tempo nel personale carniere e mi capita l’occasione ghiottissima di poter realizzare un’intervista esclusiva a un ergastolano che all’epoca è fra quelli celebri. Vengo a sapere che uscirà per un permesso dopo 17 anni ininterrotti di detenzione e che dovrà passarlo sull’isola. E che probabilmente per lui sarà l’ultimo, visto che quelli sono tempi di regressione di diritti e di speranza e che la legge Gozzini, quella che ha reso meno dura la vita nelle carceri in cambio di qualche speranza di permessi legati alla buona condotta, rischia di finire fortemente ridimensionata.

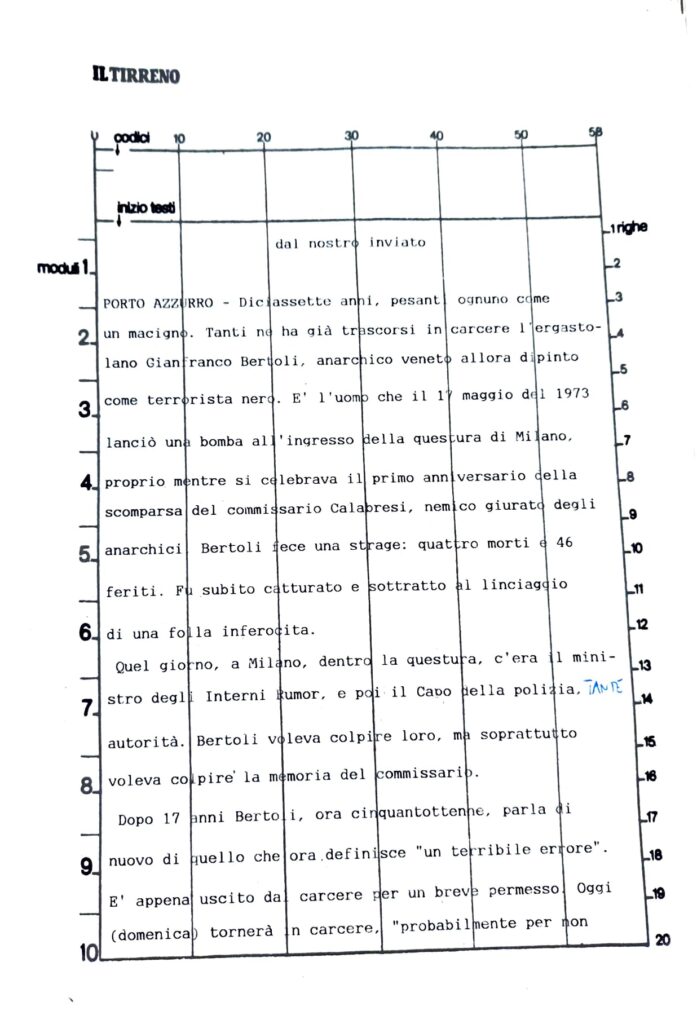

Il personaggio in questione si chiama Gianfranco Bertoli, autore della strage alla questura di Milano del 17 maggio 1973 (quattro morti e 45 feriti) in occasione del primo anniversario dell’uccisione del commissario Luigi Calabresi. L’obiettivo dell’attentatore era il ministro dell’Interno, Mariano Rumor, ma al momento del lancio di una bomba l’esponente del governo si era già allontanato.

Bertoli in quella fase è un personaggio controverso (e lo resterà anche dopo), messo in quota del terrorismo nero mentre lui rivendica l’appartenenza a movimenti anarchici. E di anarchia e principi anarchici mi parlerà a lungo; se ha costruito questa appartenenza perlomeno l’ha fatto bene. E c’è anche qualche sospetto di legame con i servizi segreti. Insomma, farlo parlare dopo 17 anni sarebbe un gran colpo. Attraverso degli intermediari riesco a ottenere il suo assenso all’intervista con un patto: l’avrei dovuta pubblicare solo dopo il suo rientro in carcere, perché non vuole trovarsi fra i piedi altri giornalisti dopo l’uscita dell’articolo.

Bene, il problema – proprio perché è un’intervista appetibile – è non farlo sapere a nessuno. Men che meno al mio capo, perché in quel periodo è poco sensibile a tutto ciò che esulasse dalle “cose di cronaca”. Quindi, avrei dovuto inventarmi qualcosa per evitare che cercasse di ostacolarmi o di far saltare tutto. E mi viene in soccorso quello che allora è il “mercoledì di coppa”. All’epoca le competizioni europee del calcio, tutte a eliminazione diretta con sfide di andata e ritorno, si giocano il mercoledì. E le partite sono spalmate fra pomeriggio e sera e, cosa da non sottovalutare, si possono vedere tutte in diretta televisiva. Cosa che all’epoca non accade per quelle del campionato di Serie A. E il mio capo, Ivio Barlettani, è molto sensibile a questi appuntamenti. Quando ci sono le partite di coppa rinuncia perfino a stazionare nella solita agenzia ippica, patito come è di scommesse sui cavalli. Quindi avrei potuto cercare di chiudere presto le pagine del giornale e correre al porto per salire sull’ultimo traghetto per Porto Azzurro. E poi farmi “coprire” da un collega, Giorgio Pasquinucci, che si sarebbe accollato eventuali ribattute serali, al quale non ho detto proprio tutto. Gli ho parlato di un servizio molto riservato all’isola d’Elba ma senza spiegare altro. Ai tempi non ci sono possibilità di collegamento se non dai telefoni fissi. Sì, esiste qualche cellulare nelle auto di lusso, ma non è ancora cosa per noi. Per cui una volta sceso dal traghetto (la traversata è al buio, nessuna possibilità di contatto) faccio subito una telefonata da una cabina telefonica al collega che mi copre per sapere se il capo mi ha cercato, se ci sono state notizie clamorose che richiedano un intervento. Non ci sono neanche computer portatili, nel caso potrei fare ben poco ma almeno potrei inventarmi qualcosa. In ogni caso, per fortuna, è una serata tranquilla.

Bene! Arrivo all’appuntamento – nella casa di un ex detenuto che ha messo su famiglia sull’isola dopo aver scontato la pena – e Bertoli è lì ad attendermi. Lo invito a cena al “Delfino Verde”, una bella terrazza sul mare. Per inciso, per chiudere prima possibile le pagine ho saltato il pranzo e non ci vedo dalla fame. Prima di sederci al tavolo, altra telefonata per lasciare il numero di quel ristorante al collega e a casa mia; nel caso mi dovessero cercare saprebbero dove trovarmi.

Bertoli all’inizio acconsente ma non vuole cenare, dice che al massimo prenderà un bicchier d’acqua. Forse non vuole sentirsi in obbligo e per un po’ tiene il punto, poi si scioglie e si concede uno spaghetto allo scoglio e un’orata al forno con patate. L’intervista la cominciamo lì e poi la proseguiamo nel cortile dell’albergo nel quale è ospite per tutta la settimana di permesso. Deve comunque rientrare entro le 23 e fuori dal cancello dell’hotel stazionano gli agenti della Digos. Sì, perché altri ergastolani in permesso – temendo restrizioni alla legge Gozzini – hanno approfittato per far perdere le tracce. Lui no, lui mi dice che rientrerà «probabilmente per non uscirne più». E in effetti, dopo quel permesso, non ne avrà altri per lungo tempo. Poi però è morto da semilibero nel 2000 a Livorno. Spiega così la sua decisione, quella di tornare a essere un sepolto vivo, un guardiano di sé stesso: «…non rientrare sarebbe consegnare un’arma in più a quelli che sostengono pena di morte, ergastolo, lavori forzati…». Durante l’intervista scatto anche delle foto, una anche dove ci siamo entrambi, per far vedere che era davvero lui. Meglio essere previdenti.

Mi offre subito la notizia da titolo, mi dice che il commissario Calabresi avrebbe voluto ucciderlo lui. Calabresi era a capo dell’Ufficio politico della questura di Milano ed era stato accusato – senza un reale fondamento – di aver assassinato l’anarchico Giuseppe Pinelli, morto in circostanze incerte dopo aver subito violenza precipitando da una finestra al quarto piano della questura mentre era sotto custodia proprio nell’ufficio di Calabresi. Successivamente, nel 1975, le indagini chiariranno che il commissario non era nella stanza al momento della morte di Pinelli. Ma in quell’epoca le convinzioni sono altre.

Bertoli aggiunge, con dovizia di particolari, di aver comprato una pistola a Venezia e di aver pianificato l’uccisione di Calabresi nei minimi dettagli a Milano. Solo alcuni compagni di fede politica sarebbero riusciti a dissuaderlo all’ultimo momento. Poi mi dice altre cose legate al ruolo di Sofri e degli altri che poi sono stati riconosciuti colpevoli dell’omicidio. Racconta di come ha fatto ad arrivare armato a Milano (sbarcando a Marsiglia e non a Genova partendo da Israele), di come ha eluso i controlli. Tutte cose che non sa nessuno, fino a quel momento.

L’intervista viene bene, scandita da qualche bicchiere di whisky. Andiamo avanti fino alle cinque del mattino. Ci salutiamo con una vigorosa stretta di mano e una pacca sulla spalla da parte sua prima di poche parole: «Non parlerò con nessun altro, tu hai preso un impegno…». Gli sguardi dicono tutto. Con certe persone non c’è bisogno di firmare contratti. Vado in albergo, non faccio in tempo a spegnere la luce che suona la sveglia. Doccia rapida e via sul primo traghetto del mattino per Piombino. Una volta sbarcato, rapido passaggio a casa, un’altra doccia, un bidone di caffè e subito al giornale come se niente fosse. Il capo mi ragguaglia sulle sue impressioni sulle partite della sera prima; all’edicola del porto di Piombino ho preso una copia del Tirreno e una della Gazzetta dello Sport per ripassare i risultati a farmi trovare preparato. Lui è convinto che anche io abbia guardato le partite. Sembro Nino Manfredi nel film “L’audace colpo dei soliti ignoti”, gli parlo di un’azione particolarmente entusiasmante della Juventus (lui tifa per i bianconeri) recitando pari pari il testo dell’articolo della Gazzetta.

Vado avanti, distrutto dal sonno, fino a sera. In pausa pranzo cerco di dormire ma non ci riesco. In testa ho quell’intervista… Bene, finisco di lavorare intorno alle 21, vado a casa, ceno e mi metto a scrivere. Non ci sono computer portatili e non posso rischiare di andare a scrivere in redazione, dovrei spiegare cosa sto facendo, meglio di no visto che il capo abita al piano superiore a quello della redazione. Così utilizzo quella che per l’epoca è una modernissima macchina da scrivere elettronica, che ha un display che mostra la riga in scrittura e prima di andare a capo permette di revisionare il testo (ovviamente di quella sola riga) prima che sia stampato sul foglio di carta calibrata che misura la lunghezza. Scrivo fino a notte fonda, poi vado a dormire ormai esausto.

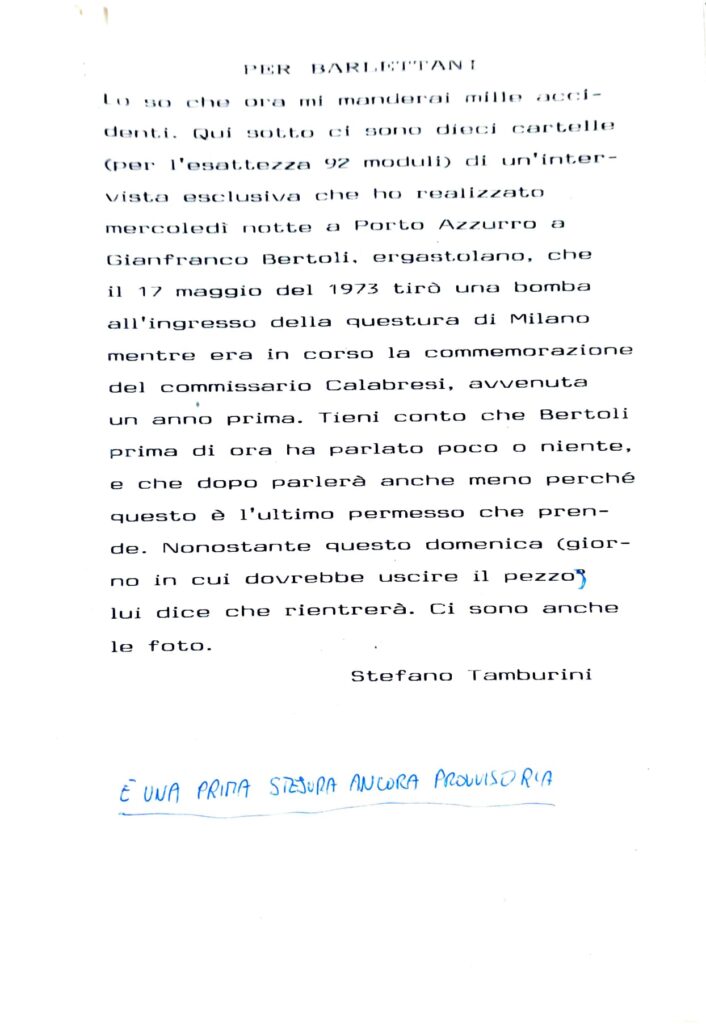

Al mattino successivo vado al giornale e piazzo i fogli di quell’intervista sulla scrivania del capo con un testo di accompagnamento che lo mette di fronte al “fatto compiuto”: oh, io l’intervista l’ho fatta, ora ce l’hai, mandala al direttore… Il testo del biglietto di accompagnamento comincia così: «Lo so che ora mi manderai mille accidenti. Qui sotto ci sono dieci cartelle (per l’esattezza 92 moduli, il sistema di misura che adottavamo all’epoca, di fatto una pagina intera di giornale) di un’intervista esclusiva che ho realizzato mercoledì notte a…». Sul tavolo metto anche le foto che ho fatto stampare non dal fotografo del giornale, per evitare altre fughe di notizie. Ho troppa paura che quella cosa possa sfuggire di mano.

Il condirettore Livio Liuzzi, si entusiasma subito. Vorrebbe pubblicarla già il giorno dopo e devo quasi smadonnare per dirgli che ho un patto con Bertoli, se dovesse uscire prima del suo rientro in carcere tradirei la parola data. Alla fine si convince ma confesso di non essermi fidato fino in fondo. Ogni mattina apro i giornali con una specie di batticuore. Gli altri quotidiani li sfoglio temendo che qualcuno possa quantomeno aver saputo della presenza di Bertoli, “Il Tirreno” lo apro temendo una “fuga in avanti” del condirettore. Con lo stesso occhio punto i telegiornali. Il permesso premio dell’autore della strage della questura di Milano sarebbe stata notizia da titoli di apertura.

Invece andrà tutto liscio e quando uscirà la mia intervista sarà ripresa da telegiornali e quotidiani nazionali. Un bel colpo, davvero. Ma alla fine – va detto con estrema sincerità – ottenere quel colloquio con Bertoli mi sembrò facile anche se in realtà facile non era stato per niente. Semmai lo sembrava perché poggiava solide base su rapporti costruiti sulla fiducia reciproca (i detenuti mi facevano scrivere perfino sul loro giornale “La Grande Promessa”). La cosa più difficile fu organizzare la trasferta segreta, tenere al riparo quell’intervista da eventuali appetiti interni, e poi scriverla nelle pieghe di due giornate di lavoro quasi senza dormire. Senza mangiare invece no, saltai solo un pranzo ma la cena al “Delfino Verde” fu davvero di altissimo livello. Mangiavo e pregustavo il gran colpo. Ogni sorso di vino era una botta di autostima pensando alla pagina con quel gran colpo. Una bella sensazione. Che poi si intrecciava con esuli pensieri del tipo “speriamo che quello (il Capo) non se ne accorga che sono qui”.Poi, a intervista pubblicata, con i telefoni della redazione che erano presi d’assalto da colleghi di giornali nazionali che volevano ragguagli, il Capo venne da me, mi guarda un po’ di traverso e si lascia andare a un complimento. Da lui vale doppio, è cosa rara: «Ti dico bravo ma non per lo scoop, quello sono buoni tutti a farlo. A fregare me invece riescono in pochi. Bravo, davvero bravo». Oh, io alla fine per qualche momento non so più se rallegrarmi per quell’intervista esclusiva o se per aver fregato uno come Ivio. Dai, alle fine sono stati due gran bei colpi.

Stefano Tamburini

I commenti sono disabilitati, ma trackbacks e pingbacks sono abilitati.